Kreuzberg, Viktoriapark

Berlingeschichte . KreuzbergAuf dem 66 Meter hohen Kreuzberg befindet als weithin sichtbare Spitze das von Karl Friedrich Schinkel und Johann Heinrich Strack entworfene Denkmal für die in den Befreiungskriegen (1813 bis 1815) gefallenen preußischen Soldaten.

Weniger sichtbar sind die im Sockel des Kreuzbergdenkmals gelagerten historischen Originalstücke, darunter etwa Schadows Fassadenschmuck für die Berliner Münze. Einblicke gibt es nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn Frank Körner, ehemaliger Bauleiter im Hochbauamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Gruppen ehrenamtlich durch die Katakomben des Denkmals führt. In den Wintermonaten bleibt der Raum geschlossen – dann ist er den Fledermäusen vorbehalten. Im Sommer 2021, 200 Jahre nach der Einweihung des Denkmals, öffneten sich die Katakomben für eine Ausstellung mit Bildern des Kreuzberger Malers Kurt Mühlenhaupt, der im Januar 2021 100 Jahre alt geworden wäre.

Mitte, Preußischer Landtag

BerlingeschichteDer einstige Preußische Landtag ist seit 1993 Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses, hier wird über die Politik der Stadt und des Landes Berlin entschieden. Der Eingang des zwischen 1892 und 1898 erbauten Gebäudes liegt an der Niederkirchnerstraße (früher Prinz-Albrecht-Straße) gegenüber dem Martin-Gropius-Bau.

Im Inneren sind der Plenarsaal, die Verwaltung des Abgeordnetenhauses sowie Räume der Fraktionen und der Abgeordneten untergebracht. Seit 2003 steht vor dem Eingang ein Denkmal, das an den preußischen Staatsminister Freiherr vom Stein erinnert.

Schöneberg, Bayerisches Viertel

Berlingeschichte . SchönebergDas Bayerische Viertel ist ein Teil des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Zwischen 1900 und 1914 baute die Berlinische Boden-Gesellschaft (BBG) von Salomon Haberland in der damals selbständigen Stadt Schöneberg Wohnhäuser für ein zahlungskräftiges Publikum, architektonisch orientiert an der „Alt-Nürnberger Bauweise“. Die neu entstehenden Straßen wurden nach Städten in Bayern benannt.

Im Umbruch: Berlins Presse nach 1945

BerlingeschichteNach 1945 war das alte Berliner Zeitungsviertel rund um die Kochstraße zwischen Mitte und Kreuzberg weitgehend von Bomben zerstört. Die Druckmaschinen lagen unter Schutt und Steinen. Einige wurden Anfang Mai 1945 freigelegt und notdürftig repariert.

Zeitungspapier hatte die russische Armee beschlagnahmt. Mit der von der Sowjetarmee herausgegebenen „Täglichen Rundschau“ erschien am 15. Mai 1945 in Berlin die erste Tageszeitung.

Kreuzberg, SO 36: achtziger Jahre

Berlingeschichte . KreuzbergSO 36 – das Kürzel steht für den alten Postzustellbezirk Südost 36, der den östlichen Teil Kreuzbergs umfasste. 1978 haben die Gebrüder Blattschuss mit ihrem kalauernden Erfolgssong „Kreuzberger Nächte sind lang“ noch das Milieu der Lebenskünstler beschworen. In den achtziger Jahren wandelt sich das Bild Kreuzbergs in der Öffentlichkeit drastisch. Leerstehende Altbauten, Hausbesetzungen, Gewaltausbrüche am 1. Mai, ein geplünderter und zerstörter Supermarkt – einige wenige Bilder prägen ab 1980 nachhaltig Kreuzbergs Ruf über Berlins Stadtgrenzen hinaus. Noch 1991 behauptete der bayerische Ministerpräsident Max Streibl in der Auseinandersetzung um den Hauptstadtbeschluss, in einer „Hauptstadt Kreuzberg“ würde der „Mob“ mitregieren. Hier finden Sie Fotos aus dem Kreuzberg der achtziger Jahre.

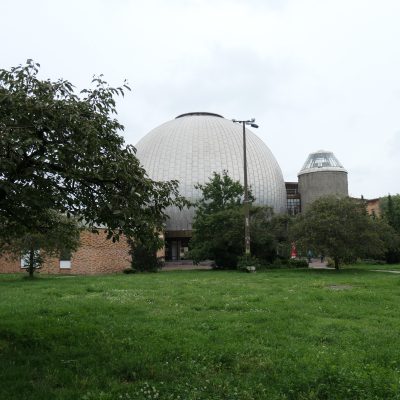

Südgelände: Grün setzt sich durch

Berlingeschichte . Schöneberg

Ab und zu schimmert ein wenig Rost durch das Grün. Über den Wipfeln der Bäume ist die Rundung des alten, gut 50 Meter hohen Wasserturms zu sehen. Am Südgelände in Schöneberg, wo die Technik gut 150 Jahre zuvor die Natur verdrängte, erobern sich Pflanzen und Tiere den Raum zwischen Gleisen und alten Bahnanlagen zurück. Heute steht die Natur hier unter Schutz. Das ist auch dem Engagement von Bürgerinitiativen in den achtziger Jahren zu verdanken.

Blick über Berlin

StadtlebenBerlin wächst – auch in die Höhe. Und ganz oben, auf Berlins Dachterrassen zeigt sich, wie sich die Silhouette der Stadt bereits verändert hat. Es bieten sich neue spannende An- und Ausblicke auf die City, neue Kontraste.

Besonders augenfällig werden die Veränderungen in der obersten Etage des Eden-Hochhauses an der Budapester Straße.

Berliner Spezialitäten auf der Grünen Woche

HandwerkViel Süßes, etwas Hochprozentiges und ein wenig Senfsauce – auf der Grünen Woche zeigten Berliner Firmen in der Vor-Corona-Zeit in einer eigenen Halle, was die Hauptstadt für den Gaumen zu bieten hat. 2020 und 2021 fand die Grüne Woche nur digital statt.

Fahrt in die Vergangenheit

StadtlebenEinsteigen bitte: Jedes Jahr öffnet an vier Sonntagen im September das Depot für Kommunalverkehr in Berlin-Schöneberg seine Tore. Dann können Besucherinnen und Besucher in der 4000 Quadratmeter großen Halle alte Straßenbahnen, Züge, Busse und Fahrscheinautomaten bewundern, auf den Holzbänken alter Waggons Platz nehmen und sich an die gereimte Brotreklame in den U-Bahnen der siebziger Jahre erinnern.

Berlin in neuem Licht

StadtlebenLink zur Fotogalerie. Die Oktobernächte lassen Berlin strahlen. Funkturm und Fernsehturm, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz und viele andere Sehenswürdigkeiten werden rund zwei Wochen lang bei Anbruch der Dunkelheit mit farbenprächtigen Projektionen überzogen. Was inzwischen jedes Jahr Hunderttausende von Menschen anzieht, fing 2004 mit deutlich weniger Licht an.