Neukölln, Karl-Marx-Straße

NeuköllnDie Karl-Marx-Straße ist die zentrale Einkaufsstraße des Berliner Bezirks Neukölln. Sie führt vom Hermannplatz bis zur Grenzallee. Unterirdisch verkehrt auf der Strecke die U-Bahnlinie 7.

Leuchtender Kudamm

Charlottenburg-Wilmersdorf . StadtlebenNach einem eher sparsam dunklen Jahreswechsel 2021/2022 leuchten in diesem Jahr wieder die Einkaufsstraßen in weihnachtlichem Glanz. Auch am KuDamm haben die Inhaberinnen und Inhaber der anliegenden Geschäfte für funkelnde Bäume gesorgt.

Happy Go Lucky Hostel: Alles nur Fassade?

Charlottenburg-Wilmersdorf84 Zimmer hat das Happy Go Lucky Hotel + Hostel Berlin am Stuttgarter Platz 17 nahe dem S-Bahnhof Charlottenburg. Und es hatte – lange Zeit zumindest – eine einzigartige Fassade.

Tempelhof, Gartenstadt

TempelhofDie Gartenstadt Tempelhof ist eine idyllische und von einem Grüngürtel durchzogene Wohnsiedlung westlich des ehemaligen Tempelhofer Flughafengeländes. In der NS-Zeit erhielt sie den Beinamen „Fliegerviertel“. Drei Jahre vor Beginn des 2. Weltkrieges hatten die Nationalsozialisten den 21. April 1936 zum „Tag der deutschen Luftwaffe“ erkoren und 16 Straßen in der ab 1911 errichteten Gartenstadt Tempelhof nach Fliegern des 1. Weltkriegs benannt. Am 21. April 1918 war der Jagdflieger Manfred von Richthofen ums Leben gekommen. Nach ihm wurde eine der großen Straßen des Viertels benannt.

RIAS Berlin

SchönebergDer RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) hat seinen Sendebetrieb 1946 als Gegenpol zum sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk aufgenommen, zunächst als Drahtfunk per Kabel, da der Sitz des Berliner Rundfunks an der Masurenallee mit den Sendeanlagen zu diesem Zeitpunkt noch von sowjetischen Truppen besetzt war. 1953 kam ein zweites Programm des RIAS dazu. Seinen Sitz hatte der Sender an der Kufsteiner Straße, der Platz vor dem Gebäude ist heute nach Hans Rosenthal, einem langjährigen Mitarbeiter des Senders, benannt. 1994 ist der RIAS – zusammen mit dem ehemaligen ostdeutschen Sender DS Kultur – im Deutschlandradio aufgegangen Der RIAS-Schriftzug steht unter Denkmalschutz.

Schmargendorf, Künstlerkolonie

Charlottenburg-WilmersdorfIn unmittelbarer Nähe zum Breitenbachplatz, zwischen Südwestkorso, Laubenheimer Straße, Kreuznacher Straße und Steinrückweg, entstand Ende der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine Wohnsiedlung, die Bühnenangehörigen sowie Schriftstellerinnen und Schriftstellern preiswerten Wohnraum bieten sollte.

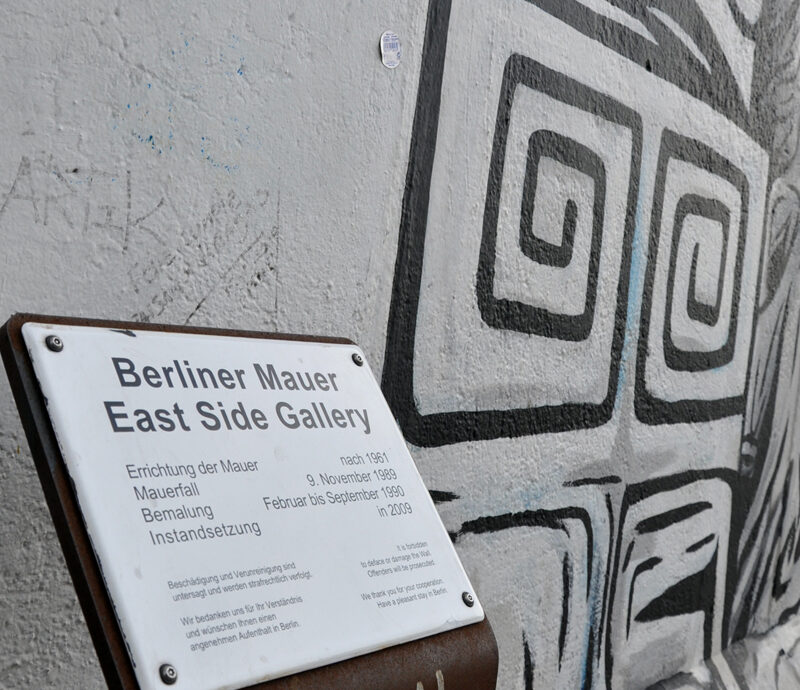

East Side Gallery

Berlingeschichte . Stadtleben

Eastside-Gallery mit Blick zur Oberbaumbrücke: Mauerdurchbruch an der Eastside Gallery gegenüber der Mercedes-Benz Arena Berlin (früher: O2-World), einer großen Sport- und Konzerthalle, die am 10. September 2008 nach zweijähriger Bauzeit eröffnet wurde. Hier wurde am Ufer eine Dampferanlegestelle eingerichtet. Aufnahme aus dem Mai 2011. Fotos: Ulrich Horb

Die East Side Gallery ist ein von Künstlerinnen und Künstlern gestalteter Abschnitt der Mauer an der Spree nahe dem Ostbahnhof und – zumindest bis zu den Reiseeinschränkungen durch die Corona-Pandemie – Ziel vieler Touristinnen und Touristen. Nach der Öffnung der Mauer hatten im Jahr 1990 118 Künstlerinnen und Künstler aus 21 Ländern 106 Bilder auf den Beton der Mauer an der Mühlenstraße aufgetragen. Ihre Bilder sind Ausdruck der Vielfalt künstlerischer Arbeit, der Aufbruchstimmung und der Internationalität Berlins nach dem Mauerfall. 2022 lud die Stiftung Berliner Mauer zwischen dem 30. September und dem 3 . Oktober unter dem Motto „East Side Gallery neu entdecken“ zu Veranstaltungen und Führungen. Obwohl die East Side Gallery weltberühmt sei, kennen nur wenige die Menschen und die Debatten, die sich mit dem Ort verbinden, so die Stiftung. Eine neue digitale Ausstellung www.eastsidegalleryausstellung.de zeigt seit dem 30. September Porträts der Künstlerinnen und Künstler. Ab November 2022 ist vor Ort eine neue Open-Air-Ausstellung zur Geschichte der East Side Gallery zu sehen.

Achtziger Jahre: der Krempelmarkt am Reichpietschufer

Berlingeschichte . StadtlebenAus großen Pappkartons wurden Jacken, Hemden, Hosen ausgepackt, Gläser und Vasen standen auf den Holztischen der Marktbuden. Wenn es regnete, wurde das Gelände am Reichpietschufer zur sumpfigen Seenlandschaft. Der Krempelmarkt im Schatten der Mauer zog in den achtziger Jahren Hunderte von Händlerinnen und Händlern und Tausende von Kaufwilligen an. Als Anfang 1989 die Visumspflicht in Polen aufgehoben wurde, entstand am Rande ein neuer Bereich, der „Polenmarkt“. Auf Decken wurden Wurst, Käse, Wodka und Zigaretten aus Polen ausgebreitet, gestickte Decken und Haushaltsartikel. 1989 bauten findige Verkäuferinnen und Verkäufer Stände direkt an der Mauer auf, an denen DDR-Wimpel, sowjetische Uniformen, Rubelmünzen, Medaillen und Mauerstücke angeboten wurden.

Humboldt-Forum: Neues an alter Stelle

BerlingeschichteDas Humboldt-Forum hat 2021 nach längerer Bauzeit und schwierigen Diskussionen seine Türen geöffnet. Am 20. Juli 2021 um 14 Uhr eröffneten Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Generalintendant Hartmut Dorgerloh den Bau in der Mitte Berlins mit einem Festakt.Zuletzt hatte die Corona-Pandemie für Aufschub gesorgt. Sechs Ausstellungen sind zu sehen, vier

Maueranschlag 1986

Berlingeschichte . Kreuzberg

Maueranschlag 1986: DDR-Grenzsoldaten nach einem Anschlag auf West-Berliner Seite, 28. Juli 1986 an der Charlottenstraße in Kreuzberg. Fotos: Ulrich Horb

Nach dem Mauerbau 1961 gab es immer wieder Anschläge auf die Grenzabsperrungen. Die DDR führt akribisch Buch über die von West-Berliner Seite aus begangenen Taten. 1986 werden im „Bericht über die Lage an der Staatsgrenze der DDR im Jahre 1986“ insgesamt 7911 Grenzverletzungen und Anschläge auf die Staatsgrenze der DDR von West-Berliner Gebiet aus gezählt.