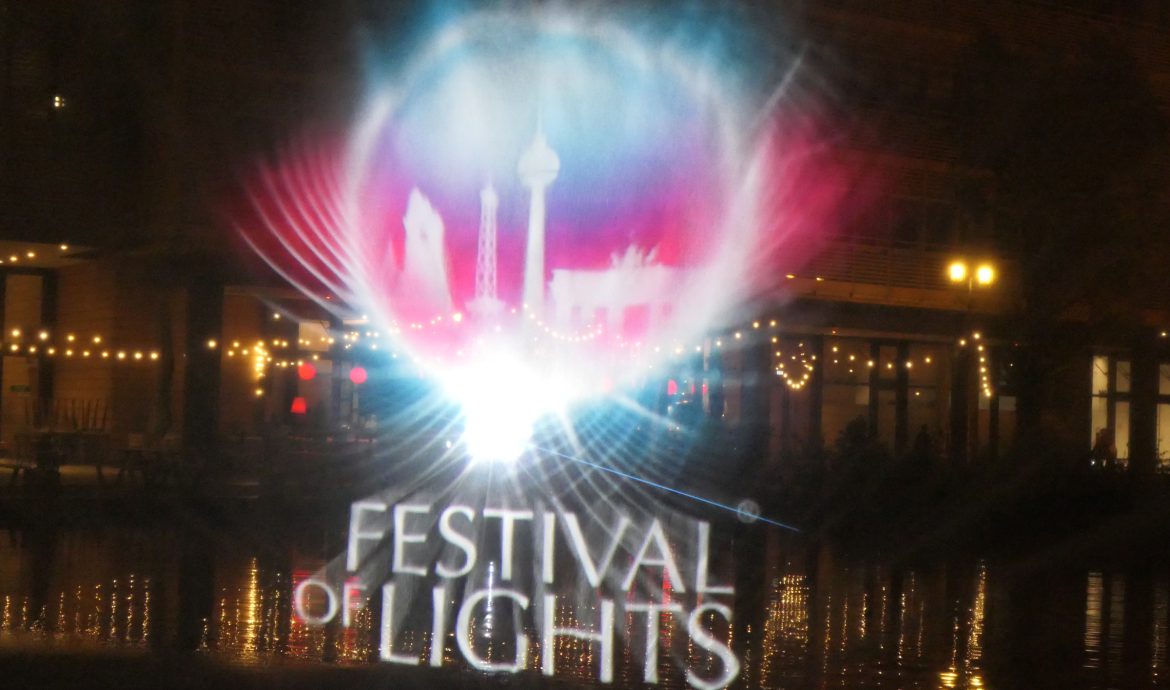

Festival of Lights 2025

Kultur . StadtlebenIn den Oktobertagen erstrahlen jedes Jahr gut eine Woche lang etliche der Berliner Sehenswürdigkeiten in künstlerischen Farben, angestrahlt von Projektoren an rund 40 Orten in der Stadt.

Das Motto des Jahres 2025: „Let’s shine together“. Das Festival will damit ein Zeichen für mehr Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit setzen. Festival-Organisatorin Birgit Zander: „Gerade in einer Zeit weltweit wachsender Spannungen wollen wir mit dem FESTIVAL OF LIGHTS 2025 das Verbindende zwischen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mit der Vielfalt der Lichtkunst erzählen wir Geschichten, die Brücken bauen und gleichzeitig die Schönheit Berlins präsentieren. So wird Berlin an rund 40 verschiedenen Orten zur Stätte für Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Denn Licht kennt keine Barrieren und entfaltet seine volle Kraft vor allem, wenn es geteilt und seine Strahlkraft in Gemeinschaft mit anderen Menschen erlebt wird.“

Zur Fotogalerie:

Galeries Lafayette

KulturDas Kaufhaus Galeries Lafayette befand sich im Quartier 207 an der Friedrichstraße. Am 31. Juli 2024 wurde es geschlossen.

Happy Go Lucky Hostel: Alles nur Fassade?

Charlottenburg-Wilmersdorf84 Zimmer hat das Happy Go Lucky Hotel + Hostel Berlin am Stuttgarter Platz 17 nahe dem S-Bahnhof Charlottenburg. Und es hatte – lange Zeit zumindest – eine einzigartige Fassade.

Tempelhof, Gartenstadt

TempelhofDie Gartenstadt Tempelhof ist eine idyllische und von einem Grüngürtel durchzogene Wohnsiedlung westlich des ehemaligen Tempelhofer Flughafengeländes. In der NS-Zeit erhielt sie den Beinamen „Fliegerviertel“. Drei Jahre vor Beginn des 2. Weltkrieges hatten die Nationalsozialisten den 21. April 1936 zum „Tag der deutschen Luftwaffe“ erkoren und 16 Straßen in der ab 1911 errichteten Gartenstadt Tempelhof nach Fliegern des 1. Weltkriegs benannt. Am 21. April 1918 war der Jagdflieger Manfred von Richthofen ums Leben gekommen. Nach ihm wurde eine der großen Straßen des Viertels benannt.

Zeiss Großplanetarium

KulturAnlässlich von Berlins 750-Jahrfeier wurde 1987 an der Prenzlauer Allee in Ost-Berlin eines der größten und modernsten Planetarien eröffnet. Unter der Kuppel mit ihren 30 Metern Durchmesser finden ein großer Planetariumssaal mit 307 und ein Kinosaal mit 160 Plätzen Raum. In beiden Sälen finden täglich meist mehrere Veranstaltungen statt, Filmvorführungen und Einführungen in die Astronomie für alle Altersgruppen.

RIAS Berlin

SchönebergDer RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) hat seinen Sendebetrieb 1946 als Gegenpol zum sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk aufgenommen, zunächst als Drahtfunk per Kabel, da der Sitz des Berliner Rundfunks an der Masurenallee mit den Sendeanlagen zu diesem Zeitpunkt noch von sowjetischen Truppen besetzt war. 1953 kam ein zweites Programm des RIAS dazu. Seinen Sitz hatte der Sender an der Kufsteiner Straße, der Platz vor dem Gebäude ist heute nach Hans Rosenthal, einem langjährigen Mitarbeiter des Senders, benannt. 1994 ist der RIAS – zusammen mit dem ehemaligen ostdeutschen Sender DS Kultur – im Deutschlandradio aufgegangen Der RIAS-Schriftzug steht unter Denkmalschutz.

Schmargendorf, Künstlerkolonie

Charlottenburg-WilmersdorfIn unmittelbarer Nähe zum Breitenbachplatz, zwischen Südwestkorso, Laubenheimer Straße, Kreuznacher Straße und Steinrückweg, entstand Ende der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine Wohnsiedlung, die Bühnenangehörigen sowie Schriftstellerinnen und Schriftstellern preiswerten Wohnraum bieten sollte.

Treptow-Köpenick, Tuschkastensiedlung

Berlingeschichte . Treptow-KöpenickDie Fassaden sind bunt und schrill. Die Gartenstadt Falkenberg im Ortsteil Altglienicke von Treptow-Köpenick, entworfen von Bruno Taut, hat sich mit ihrer fröhlichen Farbigkeit den Beinamen „Tuschkastensiedlung“ erworben. Als älteste von sechs Wohnsiedlungen der Berliner Moderne wurde sie im Juli 2008 in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen.

Schöneberg, Lindenhof

Berlingeschichte . SchönebergDie Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs haben die Siedlung verändert. Dennoch lässt sich an vielen Stellen noch der ursprüngliche Charakter des vom Architekten Martin Wagner geplanten Lindenhofs erkennen. Und trotz aller architektonischen Veränderungen in der Nachkriegszeit stellt sich beim Gang durch eines der Tore an der Reglin- oder der Röblingstraße in den Lindenhof auch immer noch ein Gefühl von Abgeschiedenheit ein.

Kreuzberg, am Engelbecken

KreuzbergEs war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts gab es erste Überlegungen, einen Kanal durch die Luisenstadt zu bauen, um den Landwehrkanal mit der Spree zu verbinden. Im Revolutionsjahr 1848 begannen die Erdarbeiten. Viele Arbeitslose fanden dabei Beschäftigung, die Unzufriedenheit brach sich aber schon im Oktober wieder Bahn, als eine Dampfmaschine zum